こんにちは!今日は写真の撮り方からちょっとピントをずらしまして、カメラで子育て中の怒りや絶望を乗り越える方法をアツく語ります!

1日目で書いた、なぜ(時間を)とらない写真の撮り方を書いているのか、という理由につながる子育て中におけるカメラの効用と、

最高の一枚を引き寄せる、奇跡を感じられるメンタリティを育てる核心とも言えるテーマなので、子どもの写真を撮りたい大人の方には、1日目と合わせて絶対に見てもらいたい内容です。

なので、出だしからアツいです!長いです!!!

お恥ずかしい限りですが、むさ苦しさを笑っていただきつつ、今日もぜひ最後までお付き合いくださいませ!!

あの日誓った「笑顔が絶えないしあわせな家庭」の実態

子どもとの生活。

笑顔いっぱいの穏やかな毎日。

結婚式で新生活の誓いを立てたときは、それが子どものいる生活のリアルだと本気で思っていました。

たしかに笑顔はいっぱいです。しかし、涙もいっぱい。心も体もいっぱいいっぱい。

穏やかだなんてとんでもない!!!

そう、当時の無知を懐かしんでいるのはわたしだけではないはず。

特にお風呂もトイレも付き添いが必要な最初の3年間は毎日が事件、

ならぬ毎時毎分が事件。

おでかけするにも、家から出ること自体が最大の難所。イヤイヤピーク時は、もはや家の玄関が関所に見えるレベルでした。

絶対にここから動かないと決めている子を動かすのは、野生の動物を捕獲する並のエネルギーを必要とする・・・

ので諦めてしばしたたずむ

そりゃ、世の中には物分かりのよい子もいるでしょう。

でも子どもの個性は十人十色。育児書なんて机上の空論とばかりの八方塞がりは日常茶飯事です。

悲劇を奇跡に変える魔法のツール

何度向き合っても繰り返される怒り、時間だけがどんどん過ぎていく悔しさ、先が見えなすぎる絶望…

ああ、もう!どうすりゃいいの!?こちとら寝てないのに何なのコレ!完全に詰んだ!!

そんな日々の絶望の谷から這い上がるのに役に立つのが、カメラ。

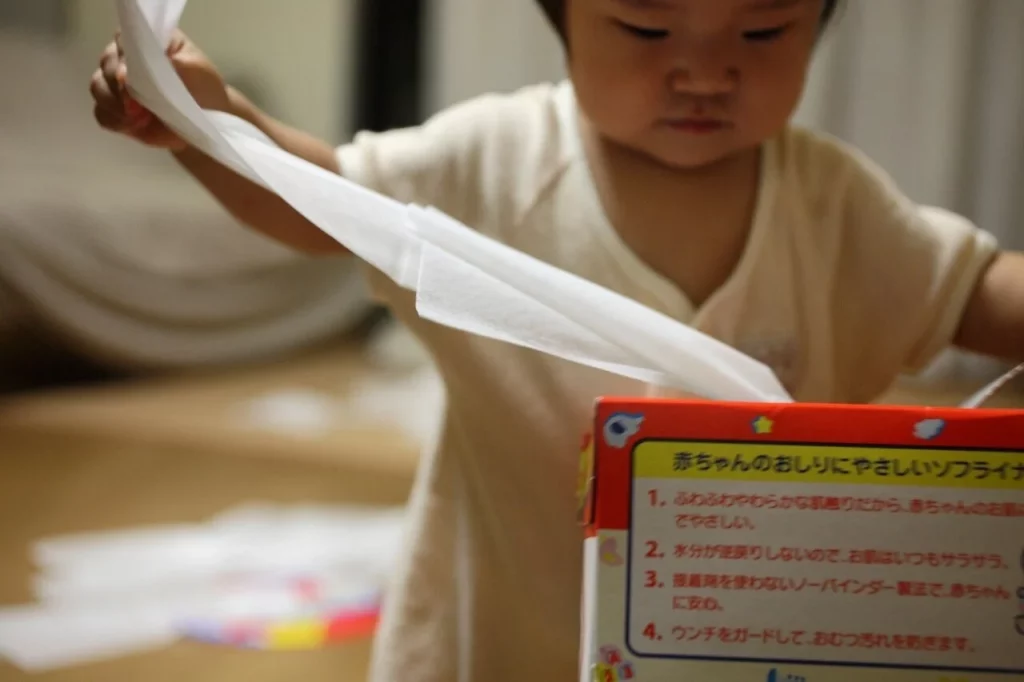

カメラ(スマホ)にそっと手を伸ばし、犯行(反抗)現場を押さえましょう。

そう、犯行現場を………撮るのです。

現場写真を、撮るのです!!!!!

アンガーマネージメントの考え方によると、怒りはせいぜい6秒でピークアウトするとのこと(詳しくは「怒り ピーク」でググってください)。

カメラを起動し、フレーミングして、ぶれないようにジッとして写真を撮る。

この作業、6秒は超えます。

深呼吸しながら撮影すれば、なお効果的。怒りのピークよ、さようなら。

これだけでかなり怒りをやり過ごすのに役立ちますが、このときぜひ意識してほしいのは、前回・前々回で書いた「基本の姿勢」にリセットすることです。

基本の姿勢で写真を撮ることは、主観の世界から離れる=自分の感覚の檻から自由になることにつながります。

心理学を使ったアプローチに、決まった動きをすることで条件反射的に心を落ち着かせる、アンカリングという自己コントロールの手法がありますが、

この基本の姿勢を意識して撮り続けることは、カメラを構える=自分視点から離れる、という条件反射につながります。

怒りや悔しさ、絶望を感じたら、カメラを起動。

イヤイヤにせよ、散らかしにせよ、気づいた今がスタート地点。出陣する前に、深呼吸。1枚撮って小休止、自分視点からちょっとだけエスケープです。

怒りのボルテージの勢いが、緩やかになっていくのを、きっと感じられると思います。

ゆっか

ゆっかボルテージ下がっても、ゼロにはなりませんけどね…!(だって片付ける仕事は減らないからね〜)

孤育ての喪失感をやわらげてくれる、写真

写真の効果は、瞬間的な感情を鎮めるだけではありません。

形に残すことで、何かを手に入れた気持ちになります。

子どもに部屋をぐちゃぐちゃにされたり、物を壊されたりすると、それが罪なき赤ちゃんのお遊びでも、傷つくし、ストレス溜まりますよね。

でも、その様子を写真を撮ると、1枚の写真として形になります。

失ったものはあるけれど、「我が家の子育てのリアルの記録」は残った、という事実が欠けた心を補完して、絆創膏のように心の傷口をそっとふさいでくれるのです。

これを家族(主に居合わせていない夫)に見せると、話のネタにしたり、言葉では伝えにくい大変さを共有することもできます。

片付け?布団?汚れた体はどうする!?…どこから手を付けていいか分からん!!

この大変さよ、夫に届け…!

そうすることによって、孤育ての辛さが和ぎます。吐き出すことですっきりして、楽しい面に、またフォーカスできるようになります。

自分のために、カメラを使おう

以上で書いてきたように、実は子どもを撮ることで親が得ることができる最大のギフトは、写真そのものじゃありません。

自分が撮って、楽になること。自分が撮ることで、満たされること。自分が大切な人と一緒に笑い合えること。

あとは全部、オマケです。

少なくとも、自分はたくさん、たくさん助けられました。

部屋でたった一人、やってもやらなくても世界は何にも気にもとめないような繰り返しで終わる毎日、

やったことが、合っているのかも間違っているのかもわからない、何をもって成果と言っていいのかもわからない、

みんなそうだって言うけど、周りはちゃんとできているように見える…

そんな日々のなかで、シャッターを押す瞬間は、「わたしはここにいた」証そのものでした。

誰に見せるまでもなく、シャッターを押して「残した」という事実そのものが、わたしの救いだったんです。

アホほど写真を撮りましたが、わざわざ見せているものなんてほんのわずかです。自分ですら大して見ません。でも、それで充分でした。

もし、すべての写真を人に見せる前提で盛ったり、速攻シェアして反応をもらうことに気持ちを向けていたら、逆に苦しくなって、もっとしんどくなっていたかもしれません。

写真の撮り方は、一般的に「きれいに撮る」ための方法です。当たり前ですよね。でも、撮る人がそこにばかりフォーカスすることに、違和感を感じている自分もいます。

というのは、ここでいう「きれい」は、「みんなにきれいと褒められるきれいさ」を指していると感じるからです。

「みんなにきれいと褒められること」にフォーカスすることは、自分がどうなりたいかの基準、美意識のハンドルを「みんな」というあやふやなものに委ねることです。

上手くできたと思っても、もっと上手い人はいる。どこまで上がっても、否定する人はいる。決して満たされることはありません。

芸事や仕事を極める、と言う意味ではそうした世界観で格闘することも成長につながりますが、自分のプライベートを素材にしているときは、マイナス面が強く出たときの落とし穴も大きいです。

SNSで不特定多数にシェアする場合は、その反応に自分の価値を重ねすぎないように注意です…!

次回以降、またきれいに見せるための撮り方に踏み込んでいきますが、「自分のために撮る価値」を深く刻み込んでおくことで、「みんな視点」に飲み込まれて、逆に子育てがしんどくなる、という悲劇も避けられるはずです。

というわけで、どんな点でカメラが撮る人自身の役に立つか、さらにフォーカスしてみましょう。

「大変さ」は伝えることで、おもしろさになる

怒りをやり過ごし、生きた証を残す。さらに写真が役に立つのは、それを身近な人と分かち合えることです。

世の中には、子どもを育てることは自分で決めて選んだ道だから、「大変だ」と愚痴を言うのはおかしい、

母親はいつでも笑顔でいる、それが親としての責任だ、という声があります。

自分は誰に直接言われたわけじゃないけど、そんなプレッシャーを感じてきました。

でも、大変だって言っていい。伝えていい。絶対にいいとわたしは宣言します。

だって、伝えることで、大変さは、一緒に笑えるおもしろさにもなる。

伝えましょう、その大変さ。さっき、詰んだ瞬間に撮った写真を使って。

本屋に行けばたくさんの育児書があり、あらゆる育児トラブルへの解決法をみつけることができます。同じトラブルに対し、本によってまるで違う正解が書いてあることも稀ではありません。

でも全ての大変さに解決法があるはずと信じ込んで正解らしきものを探し、手当たり次第にそれを試し、正解のなかの正解を見つけることって、どれくらい人を幸せにしているでしょうか?

これは自分の場合ですが、育児書を読めば読むほど、トラブルを解決できない=育児が「大変である」ことは「やり方が悪い」=ママ(自分)が悪いのだと感じ、苦しくなるばかりでした。

でも、育児書でトラブル扱いされている出来事をカメラを通して見ているときは、むしろ楽しんでいる自分がいる。そうしている間に、過ぎ去っている。

あれ?これ、解決しようとしなくても、別にいいんじゃない…?

「大変だ」と感じる状況に出合うこと自体を、乗り越えがいのあるイベントとして自分なりに迎え撃てるようになるスタンスに切り替える方が、てっとり早いんじゃ…。

トラブル is イベント。

イベントだったら楽しまなきゃ、ソンだよね!?

二度とないシチュレーション、二度と撮れない写真。

実際、振り返ってみて思うのは、ストレスの源となるようなハプニングこそが、奇跡の一枚が生まれる瞬間だったっていうこと。

マニュアル通りにいかない、手のかかる自分の子だからこそ、ミラクルなイベントが発生したっていうこと。

「大変さ」を感じるような毎日だからこそ奇跡と出会えるのだということを、写真は教えてくれました。

プロの子役やモデルでも、絶対に演技で撮れない写真。そんな写真こそ、自分にとって、本当に価値がある写真なのではないでしょうか。

人生の一番の奇跡は、「大変さ」のなかに埋まっている。

そう、わたしは思います。

写真に救われてきた、子育ての日々をふりかえって

今は、テーブルフォトをテーマにしているインスタグラム。去年までは子どもとの暮らしを載せていました。

そのなかには、そんな絶望の瞬間を切り取ったものもあります。

(インスタグラム最初の投稿がコレ。添えられた言葉の「まだ茶碗投げる」の「まだ」が「また」じゃないことがこの回数の多さを思い出させて震える)

noteで一時「tags」としてマガジン化してた日々の投稿の写真にも、同じように当時の記録が残っています。

https://note.com/neotenylab/n/nb951ac8bfd1d?magazine_key=m947cca90dc60

https://note.com/neotenylab/n/n0795a363443f

お見苦しくて恐縮ですが、何度も投稿するくらい、当時は食事の片付けが毎回大変でした。。。

この写真の本文には「ファインダー覗いてると、不思議と後片付けのことを忘れられる。」と書いてあって、いかにカメラに救われていたか、今更ながら気づかされます。

また、自分なりに作品として積み重ねて「表現する」行為は、それ自体が求められるばかりで吐き出す場所がないという、エネルギーのアンバランスを整えてくれる、癒しとしても働きます(まさにnoteはそんな場所)。

(↑妹への怒りを表現した粘土の例)

こうして今振り返ったように、写真は時間が経つことで、あたらしいはたらきを持ちます。

母親になりたての頃、わたしは子どもの世話に忙しすぎて自分のことは何もできず、昔の仲間たちの活躍を遠くから眺めながら、「今日も何もできなかった」と焦り、自分に幻滅する日が多くありました。

でも、写真を通して当時の生活をみつめ直すと、今では到底できないようなことを日々成し遂げていたことに気づかされました。

赤ちゃんの頃の子供をもう一回抱けたら、とても幸せだと思いますが、世話をもう一回できたらとは、決して思いません、無理です。

そう、過去の生きた証を通して過去の自分を追体験したとき、いろいろ失敗しながらも、自分なりに乗り越えることができた、と当時の自分を認め、自分の選んだ道を受け入れることができました。

ちゃんと大変さを味わって、乗り越えたからこそ、今の自分があるんだと。

そう思えるようになって初めて、ずっと囚われていた悔しさや罪悪感から「卒業」したのです。

絶望から生まれた写真が辿り着くゴール

というわけで、怒りや絶望にカメラを起動した瞬間からつながる未来で、そのとき撮った写真が、どう関わっていくか振り返ってみましょう。

- その瞬間:カメラを構えることによる、怒りのやり過ごし。

- 乗り越えた後:形に残ることによる、傷ついた心の埋め合わせ。

- その日の夜:写真で伝えることによる、家族との大変さの共有。

- 選んで人に見せた日:表現することによる、癒し。

- 数年後:振り返ることによる、自己受容と囚われた想いからの卒業。

役割を変えながら寄り添ってくれる写真。

ここまでは、純粋に自分ひとりのためだけの価値でした。

でも、ラストに最高の、忘れてはいけないギフトがあります。

- 10年後以降ずっと:家族で一緒に見て笑う!!!

喉元過ぎればなんとやら。子育てのハプニングは、10年もすれば大抵の絶望シーンは笑い話。

写真があることで、事件は奇跡に、大変さは勲章に、家族で語り継がれる伝説となる…はずです!!

そんな未来のゴールを目指して、目の前にいる自分の子と、そのときまで良い関係を築き続けるという、ギフトを受け取るために必要な条件を、守り続けることもお忘れなく。

長女、思春期。うちはいまその最大の難所を通過中です…!!「写真捨てろ」と言われないようにがんばります(祈)

そんなゴールをイメージしたら、現実に戻ってみましょう。

未来からの視点で、現在をフレーミングしなおすと、事件がごちそうになり、絶望しながらその事件の奇跡性に喜びすら感じられるようになりませんか??

「キター!ネタゲットだぜ!」的な。「イベント発生!ノリノリでいくぜ〜!」的な。

ここまでできたら、おめでとうございます!!もはやあなたにとっては、事件は奇跡の合図のベル状態。

パブロフの犬的条件反射でテンションも上がり、子育ての日々がますます楽しいものになるでしょう。

大きくなったら「エアカメラ」。今限定のイベントをカメラで遊ぼう

ムカッときたら、カメラを起動。万能薬のように書いてしまいましたが、周囲の状況が危険だったり、人の目があったり、写真を撮るという行為自体が状況的にビミョーな瞬間もあるので、実際にカメラで立ち向かえるイベントは、そんなに多くはないでしょう。

それにこれができるのは、人に見せないにしてもせいぜい幼児期まで。本人の許可なく日常を親の一存で写真に残せる期間は、長い家族の年月から見たら、わずかなものです。

でもそんな時は、「エアカメラ」で自分を含め、他人目線で今のシーンをどう切り取れるか、イメージするだけでも効果アリ。

今から修行(?)を続けていけば、子どもが小学生に上がる頃には、きっと習得しているはずです。

エアカメラで事件を俯瞰すると、年甲斐もなく怒りをあらわにする自分の姿が、「珍妙」な姿に見えてきて目が覚めますよ(それでもまた怒るのですが 笑)

というわけで、長くなりましたが、子育ては大変で上等だし、怒るのも当たり前。予定通りの予定調和。

カメラという道具をうまく使って奇跡をゲットしつつ、子どもとの暮らしの荒波を、怒ったり笑ったり泣いたり、感情をフルに味わって、楽しく乗り越えていってもらえたらいいな、と思っています。

仏になるのは、死んでからでも遅くない。潜るときもあるから、空気がおいしいし、ありがたい。

溺れない程度に、浮き沈みを楽しむ、波乗り道具のひとつとして、カメラで遊んでもらえたら本望です。

子どもと暮らす道を進む大人たちが、みんな感動と喜びに満ちた、毎日を送ることができますように!

アツすぎる文章、おつきあいありがとうございました!

次回はホワイトバランスの使いどころがテーマです!

※この記事は、2021年2月にnoteに書いた内容を加筆修正したものです。